土埃が舞う中、車は走り続けた。

空港から2時間、いつ人を轢き殺してもおかしくないスピードにも慣れた頃、そこにはまさに私が待ち望んでいた光景が広がっていた。

雑多に立ち並ぶ屋台。わらやレンガ造りの家々。ヒジャブをまとった女性たち。木陰でぼーっとする男性。好奇心溢れる眼差しの子供達。クラクションにも負けず何かを主張する人々。

24時間に及ぶフライトで現実世界から抜けかけていた私の魂を、何かがぎゅっと引き戻した。

「アフリカに来たんだ…」

言葉にはできない、でも、

心が、動いた。

心が、踊った。

心が、輝いた。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

絶対的貧困。

アフリカには、1日1.90ドル以下で生活を送る人々が世界で最も集中している。

高校時代のある出来事をきっかけに、アフリカの絶対的貧困で苦しむ人々のために何かできないだろうか、こう思うようになった。

勉強を進め、少しずつ知識が増えて行く一方で、知れば知るほど、自分がどんどん傲慢になっていくような感覚がした。1年間勉強しても、いろんな情報が錯綜する中で、「結局どんなところなのか、どんな人々なのか、どんな暮らしをしているのか、どんな雰囲気なのか」、全くスッキリしなかった。アフリカは行こうと思ってすぐ行けるところではない。しかし、それを言い訳に行動しない自分に対するイライラも募っていった。親はもちろん反対で、最終的に納得してくれるまで3ヶ月近くかかったし、何より資金集めに4ヶ月近くかかった。それでも不思議なもので、考えているだけの時よりも一歩行動を起こした時のほうが、はるかに情熱が湧き上がるのである。こうして、私の心はどんどんアフリカへと向いていった。

20歳という新たな節目に決断のパワーをもらい、アフリカ行きを決めた。

「もう行くしかない、行こう。」

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

そして3月1日。

日本から1万5000キロ離れたタンザニアに降り立った。

タンザニア。

アフリカ諸国の中でも、ここ数年比較的高い経済成長を遂げている。正式な首都はドドマだが、実際にはダルエスサラームが事実上の首都となっている。この2都市を含む陸部はかつてタンガニーカと呼ばれ、このタンガニーカと島部のザンジバルが合併し、タンザニアとなった。主要な交通手段はバスで、電車は皆無。スクールバスなど、日本の中古車が大活躍している。定員20人前後のマイクロバスに30人から40人ほどが当たり前のように乗車し、中国雑技団一歩手前みたいな状態で扉が閉まることなく走り続ける。

到着後の何晩かをダルエスサラームのキャンプ地で過ごした後、ボランティアの活動場所であるザンジバルのキ・サカサカ村へ移動した。ザンジバルの一部地域は、外資によるリゾート開発が進んでいるが、多くの農村は、それぞれが中心部から何キロも離れた地理的に閉鎖的な空間で生活している。そして、私はキ・サカサカ村を訪れた最初の日本人となった。

そこでの生活は、オーダーメード並みに性に合っていた。それこそ最初は、氷点下の日本から3~40度近く気温の高いザンジバルに体が適応できず、ナイアガラの滝で溺れ死ぬ夢を見るほど大量の汗をかいたし、マラリア予防薬の副作用でディストピアの悪夢続きだった。

それでも、(元?)野生児の私は、「自然の中で生きる」生活に心底魅了された。喉が渇いたら何メートルもある気に登ってココナッツをとったり、裸足で走り回ったり、道なき道を歩いて草をかき分けた瞬間、目と鼻の先に牛がいたり、その牛が朝ごはんになっていたり、毎日がワクワクの連続だった。

村の暮らしは一言で表すと、「素」だった。

みんながありのままでいる。

そして精神面でもそれは現れていた。

名前も知らない人が家でご飯を食べることがしょっちゅう。彼はお腹が空いていて、家にはご飯が余っている。ならば楽しく一緒に食べることが彼らにとっての自然なベストアンサーなのである。お金がかせぎたかったら、これ以上に「ぎゅうぎゅう」という言葉がふさわしい場面はないほどにバスに人を詰め込む。彼らは、少なくとも村で出会った人たちは、自分たちが必要だと感じない限り、無駄な壁を作らないし、自分を偽らない。

これだけ聞くと、「お前は何しにアフリカへ行ったんだ」と思われるかも知れない。絶対的貧困のフィールドワークどころか、フィールドワーク先に惚れてしまったのだから。

実際には、村の人々の所得レベルは絶対的貧困のすれすれ上くらいである。災害が発生すれば、絶対的貧困に陥ってしまう虚弱性を有していた。

村に入って2日後、猿が村の変電所で暴れ、電気が全てストップしてしまった。そのまま帰るまで、電気が復旧することはなかった。

多くの人は、不安定な日雇い労働者か、潮の関係で一週間おきにしかできない漁業従事者であった。

ソマリアやコンゴ、シエラレオネでは未だ紛争や極度の貧困が多くの人々の命を奪っている。これらを決して楽観視することができない。しかし、タンザニアでの生活を通して、それと同程度に日本人に対する深刻な疑心が強まったのもまた事実である。

ボランティア活動中、私は現地の人々にこれでもかというくらい褒められた。これは決して自慢ではない。「本当に一生懸命だね。みんながKokoのことを話しているよ」と。言われすぎて皮肉なのではないかと何度も疑った。しかし驚いたことに、それまで働く習慣がなかったその村の女性たちが、20人の中に一人混じって働く女性の私を見て、ある日、一緒に働き始めたのだ。これを機に、彼らの言葉を信じるようになり、同時に、なぜこの根からの働き者ではない私がこんなに働けるのだろうか、という疑問も生じた。もちろん、ボランティアで来ているのだから当然である。一方で、一緒に来ていたオランダ人は、1日目以降一切ボランティアをせず、禁煙なムスリム教徒の前でひたすらタバコを吸っていた。何かが私を働き者にしている、そしてこの何かについて考えた時、ふと、司馬遼太郎さんの一節が浮かんだ。

「何にしても、日本人は働き者である。

日本人はつねに緊張している。

理由は、いつもさまざまの

公意識を背負っているため、

と断定していい。」

(「司馬遼太郎全公演」「この国のかたち」より)

「公意識」

これこそが“何か”の正体であった。

そして、私が村での生活に過剰なまでの愛着を抱いてしまったのも、この公意識が強い日本での生活の反動だと言える。

公意識は、「協調性」「和」・・・といった日本人の肯定的な側面を支えている一方で、時に、他者の目線、場の雰囲気に対して過剰な警戒心を発する。

そして今、後者ばかりが一人歩きし、今や「公意識」を有する日本人にはガタが生じている。

公意識は武士不動を土台に培われたとしばしば言われる。みんなが公意識に対して自覚的であった当時に対し、現代社会はどうであろうか。

培われるべくして培われた公意識から、「なんとなく」「気づいたら」有している公意識へと変わってしまったのではないだろうか。一概には言えないが、公意識が手段的な性質から目的へと形をがらりと変容させてしまった。

そしてある意味で人々の中で目的と化してしまった公意識は、深刻な心の貧困を生み出している。無自覚に公意識に従って行動し、その重圧から放たれた個の場において、他者を傷つけることによって発散する人。「みんなそうしているから」大学へ行き、就職するが、個人の中でそれに値するほどの理由付けができていない人。その状態に嫌気がさして、ああはならないと思っても、そこから抜け出すこと自体が目的化、つまり公から外れ、目立つこと自体が目的化している人。そして、それは一見「個」の表出に見えるが、そうではない。

もちろん、そうでない人も大勢いるし、どれかに当てはまっている人も様々だろう。

ここで重要なのは、短所・長所が存在するのではなく、「公意識が強い」という性質が、場面により短所・長所と姿を変えて表出するだけなのである。逆に言えば、ピンポイントで短所を改善したところで、根本は解決されていないから再発するし、短所など本質の化身にすぎないのだから、その場面においていかに本質をコントロールするかを考えれば良いのである。

そして、これは人々が本質の価値をわかって初めて可能となる行為である。時代ごとに曖昧になっていきながらも、「公意識」の意義は未だどこかに存在している。ならばその価値はどこにあるのか。

日本人が長い間有してきた「公意識」。その意義をもう一度見直し、これからどう付き合っていくのか。これこそ、日本が「真の先進国」になるために必要なことではないか。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

日本への帰路、タンザニアへの思いに耽り、完全に注意力を失っていた私は、アブダビで飛行機を逃すという大失態を犯した。直近ではファーストクラスしかないと言われた時には、本当に日本に帰れないかもしれないと全身の血が凍った。なんとかベトナム経由のチケットを手にした時、私は冗談交じりにこう思った。

「タンザニア行きのチケットを買えばよかった…」

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

おまけ

機内から見たアフリカ大陸

ダルエスサラーム市内

日本の幼稚園バスが普通の市内バスに活用されている。

バス車内の様子

木陰で物思いに耽る女性

お風呂(きれいにとった)

近所の幼稚園。右の女性が校長先生。

授業の様子。すべての生徒が先生役をやる。タンザニアのはまじ。

ダルエスサラームのキッチン。大抵ウガリという白いとうもろこしの粉なをお湯で煮たものが主食としてでてくる。

ザンジバルのキッチン。このお肉は昨日まで家の前をのそのそ歩いていた。

食器洗いの様子。

村の海岸。

ザンジバルで住んでいた家。

木に登って取ったココナッツを割ってくれてる。ココナッツウォーターが出てくる。

海岸でのサッカー後に海で汗を流す人々。

ボランティア中の写真。セメントを塗っている。

一緒に活動していた人々。

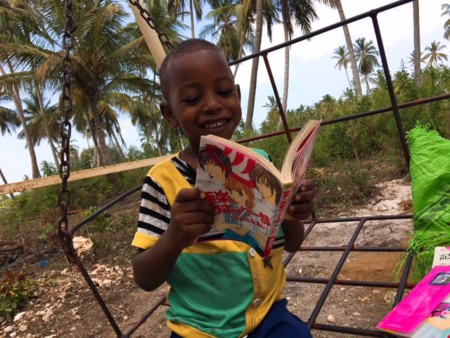

私の精神安定剤の一冊。ALL日本語なのに爆笑しながら読んでいた。

最後の夜。村の人が次々と家に来てくれた。