"Bump It " 政治経済学部3年 宇佐美皓子

土埃が舞う中、車は走り続けた。

空港から2時間、いつ人を轢き殺してもおかしくないスピードにも慣れた頃、そこにはまさに私が待ち望んでいた光景が広がっていた。

雑多に立ち並ぶ屋台。わらやレンガ造りの家々。ヒジャブをまとった女性たち。木陰でぼーっとする男性。好奇心溢れる眼差しの子供達。クラクションにも負けず何かを主張する人々。

24時間に及ぶフライトで現実世界から抜けかけていた私の魂を、何かがぎゅっと引き戻した。

「アフリカに来たんだ…」

言葉にはできない、でも、

心が、動いた。

心が、踊った。

心が、輝いた。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

絶対的貧困。

アフリカには、1日1.90ドル以下で生活を送る人々が世界で最も集中している。

高校時代のある出来事をきっかけに、アフリカの絶対的貧困で苦しむ人々のために何かできないだろうか、こう思うようになった。

勉強を進め、少しずつ知識が増えて行く一方で、知れば知るほど、自分がどんどん傲慢になっていくような感覚がした。1年間勉強しても、いろんな情報が錯綜する中で、「結局どんなところなのか、どんな人々なのか、どんな暮らしをしているのか、どんな雰囲気なのか」、全くスッキリしなかった。アフリカは行こうと思ってすぐ行けるところではない。しかし、それを言い訳に行動しない自分に対するイライラも募っていった。親はもちろん反対で、最終的に納得してくれるまで3ヶ月近くかかったし、何より資金集めに4ヶ月近くかかった。それでも不思議なもので、考えているだけの時よりも一歩行動を起こした時のほうが、はるかに情熱が湧き上がるのである。こうして、私の心はどんどんアフリカへと向いていった。

20歳という新たな節目に決断のパワーをもらい、アフリカ行きを決めた。

「もう行くしかない、行こう。」

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

そして3月1日。

日本から1万5000キロ離れたタンザニアに降り立った。

タンザニア。

アフリカ諸国の中でも、ここ数年比較的高い経済成長を遂げている。正式な首都はドドマだが、実際にはダルエスサラームが事実上の首都となっている。この2都市を含む陸部はかつてタンガニーカと呼ばれ、このタンガニーカと島部のザンジバルが合併し、タンザニアとなった。主要な交通手段はバスで、電車は皆無。スクールバスなど、日本の中古車が大活躍している。定員20人前後のマイクロバスに30人から40人ほどが当たり前のように乗車し、中国雑技団一歩手前みたいな状態で扉が閉まることなく走り続ける。

到着後の何晩かをダルエスサラームのキャンプ地で過ごした後、ボランティアの活動場所であるザンジバルのキ・サカサカ村へ移動した。ザンジバルの一部地域は、外資によるリゾート開発が進んでいるが、多くの農村は、それぞれが中心部から何キロも離れた地理的に閉鎖的な空間で生活している。そして、私はキ・サカサカ村を訪れた最初の日本人となった。

そこでの生活は、オーダーメード並みに性に合っていた。それこそ最初は、氷点下の日本から3~40度近く気温の高いザンジバルに体が適応できず、ナイアガラの滝で溺れ死ぬ夢を見るほど大量の汗をかいたし、マラリア予防薬の副作用でディストピアの悪夢続きだった。

それでも、(元?)野生児の私は、「自然の中で生きる」生活に心底魅了された。喉が渇いたら何メートルもある気に登ってココナッツをとったり、裸足で走り回ったり、道なき道を歩いて草をかき分けた瞬間、目と鼻の先に牛がいたり、その牛が朝ごはんになっていたり、毎日がワクワクの連続だった。

村の暮らしは一言で表すと、「素」だった。

みんながありのままでいる。

そして精神面でもそれは現れていた。

名前も知らない人が家でご飯を食べることがしょっちゅう。彼はお腹が空いていて、家にはご飯が余っている。ならば楽しく一緒に食べることが彼らにとっての自然なベストアンサーなのである。お金がかせぎたかったら、これ以上に「ぎゅうぎゅう」という言葉がふさわしい場面はないほどにバスに人を詰め込む。彼らは、少なくとも村で出会った人たちは、自分たちが必要だと感じない限り、無駄な壁を作らないし、自分を偽らない。

これだけ聞くと、「お前は何しにアフリカへ行ったんだ」と思われるかも知れない。絶対的貧困のフィールドワークどころか、フィールドワーク先に惚れてしまったのだから。

実際には、村の人々の所得レベルは絶対的貧困のすれすれ上くらいである。災害が発生すれば、絶対的貧困に陥ってしまう虚弱性を有していた。

村に入って2日後、猿が村の変電所で暴れ、電気が全てストップしてしまった。そのまま帰るまで、電気が復旧することはなかった。

多くの人は、不安定な日雇い労働者か、潮の関係で一週間おきにしかできない漁業従事者であった。

ソマリアやコンゴ、シエラレオネでは未だ紛争や極度の貧困が多くの人々の命を奪っている。これらを決して楽観視することができない。しかし、タンザニアでの生活を通して、それと同程度に日本人に対する深刻な疑心が強まったのもまた事実である。

ボランティア活動中、私は現地の人々にこれでもかというくらい褒められた。これは決して自慢ではない。「本当に一生懸命だね。みんながKokoのことを話しているよ」と。言われすぎて皮肉なのではないかと何度も疑った。しかし驚いたことに、それまで働く習慣がなかったその村の女性たちが、20人の中に一人混じって働く女性の私を見て、ある日、一緒に働き始めたのだ。これを機に、彼らの言葉を信じるようになり、同時に、なぜこの根からの働き者ではない私がこんなに働けるのだろうか、という疑問も生じた。もちろん、ボランティアで来ているのだから当然である。一方で、一緒に来ていたオランダ人は、1日目以降一切ボランティアをせず、禁煙なムスリム教徒の前でひたすらタバコを吸っていた。何かが私を働き者にしている、そしてこの何かについて考えた時、ふと、司馬遼太郎さんの一節が浮かんだ。

「何にしても、日本人は働き者である。

日本人はつねに緊張している。

理由は、いつもさまざまの

公意識を背負っているため、

と断定していい。」

(「司馬遼太郎全公演」「この国のかたち」より)

「公意識」

これこそが“何か”の正体であった。

そして、私が村での生活に過剰なまでの愛着を抱いてしまったのも、この公意識が強い日本での生活の反動だと言える。

公意識は、「協調性」「和」・・・といった日本人の肯定的な側面を支えている一方で、時に、他者の目線、場の雰囲気に対して過剰な警戒心を発する。

そして今、後者ばかりが一人歩きし、今や「公意識」を有する日本人にはガタが生じている。

公意識は武士不動を土台に培われたとしばしば言われる。みんなが公意識に対して自覚的であった当時に対し、現代社会はどうであろうか。

培われるべくして培われた公意識から、「なんとなく」「気づいたら」有している公意識へと変わってしまったのではないだろうか。一概には言えないが、公意識が手段的な性質から目的へと形をがらりと変容させてしまった。

そしてある意味で人々の中で目的と化してしまった公意識は、深刻な心の貧困を生み出している。無自覚に公意識に従って行動し、その重圧から放たれた個の場において、他者を傷つけることによって発散する人。「みんなそうしているから」大学へ行き、就職するが、個人の中でそれに値するほどの理由付けができていない人。その状態に嫌気がさして、ああはならないと思っても、そこから抜け出すこと自体が目的化、つまり公から外れ、目立つこと自体が目的化している人。そして、それは一見「個」の表出に見えるが、そうではない。

もちろん、そうでない人も大勢いるし、どれかに当てはまっている人も様々だろう。

ここで重要なのは、短所・長所が存在するのではなく、「公意識が強い」という性質が、場面により短所・長所と姿を変えて表出するだけなのである。逆に言えば、ピンポイントで短所を改善したところで、根本は解決されていないから再発するし、短所など本質の化身にすぎないのだから、その場面においていかに本質をコントロールするかを考えれば良いのである。

そして、これは人々が本質の価値をわかって初めて可能となる行為である。時代ごとに曖昧になっていきながらも、「公意識」の意義は未だどこかに存在している。ならばその価値はどこにあるのか。

日本人が長い間有してきた「公意識」。その意義をもう一度見直し、これからどう付き合っていくのか。これこそ、日本が「真の先進国」になるために必要なことではないか。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

日本への帰路、タンザニアへの思いに耽り、完全に注意力を失っていた私は、アブダビで飛行機を逃すという大失態を犯した。直近ではファーストクラスしかないと言われた時には、本当に日本に帰れないかもしれないと全身の血が凍った。なんとかベトナム経由のチケットを手にした時、私は冗談交じりにこう思った。

「タンザニア行きのチケットを買えばよかった…」

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

おまけ

機内から見たアフリカ大陸

ダルエスサラーム市内

日本の幼稚園バスが普通の市内バスに活用されている。

バス車内の様子

木陰で物思いに耽る女性

お風呂(きれいにとった)

近所の幼稚園。右の女性が校長先生。

授業の様子。すべての生徒が先生役をやる。タンザニアのはまじ。

ダルエスサラームのキッチン。大抵ウガリという白いとうもろこしの粉なをお湯で煮たものが主食としてでてくる。

ザンジバルのキッチン。このお肉は昨日まで家の前をのそのそ歩いていた。

食器洗いの様子。

村の海岸。

ザンジバルで住んでいた家。

木に登って取ったココナッツを割ってくれてる。ココナッツウォーターが出てくる。

海岸でのサッカー後に海で汗を流す人々。

ボランティア中の写真。セメントを塗っている。

一緒に活動していた人々。

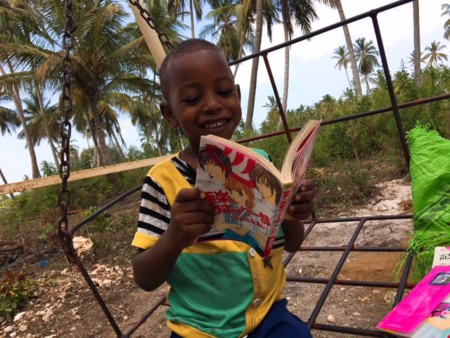

私の精神安定剤の一冊。ALL日本語なのに爆笑しながら読んでいた。

最後の夜。村の人が次々と家に来てくれた。

「嫉妬」 商学部一年 堀川友良

総会の時期には東京大学、京都大学の入試合格発表があるだろう。そして、東北大学や一橋大学などの国公立大学の結果も出ているだろう。私の母校埼玉県立浦和高校は浪人が多いことで有名である。それゆえ高校時代の多くの同級生が今年も受験に臨むだろう。冒頭の大学を受験する友人も多い。ツイッターなどで友人が東京大学に受かったなどとつぶやいているのをみたら、この一年間を頑張ってきたものがこの一文に込められているのだなあと感慨深い気持ちになるであろう。そしてそれと同時に嫉妬というか後悔にも等しい感情があるはずである。去年もそうであった。正確には羨望であろうか。浪人してでも行こうと思える大学に一年努力して受かったということも加わって羨ましさはさらに高まっているだろう。

さて、半分以上の早大生は早稲田大学の一般入試を通ってきているだろう。その中には国立大学や他の私立大学に落ちてきた人も多いだろう。かく言う我が雄弁会の同期には国立大学落ちが多い。私は東京学芸大学に合格し、熟考の末早稲田大学を選択したがそれでも東大を受けていたら、一年頑張って勉強していたら、と考えることは多い。受験で大学側から拒まれたならばなおさらそのような思いもあるだろう。来年度新歓期にやってくる一年生にもそのような人は多いであろうなあと想像する。雄弁会の出身者は冒頭の大学に勝るとも劣らないOBが多く、厳しい中にも自らの成長を自覚できる場だからである。それは嫉妬から生まれる力である。嫉妬の力は自らもこうなりたい、ああなりたいというビジョンが明確である限り、努力できるのである。

ただ、ここでしっかり述べておきたいのはただその嫉妬とは受験だけに限らない。我々の周囲には多くの長所を持つ人がいる。それが露骨に表れるのが学問的知識である。学問的知識とはすなわち受験で問われる資質である。つまり大学や高校の偏差値で測ることができるのである。もしすべての人の頭の上に体力量が出ていれば体力量がそれの代わりになりうるだろう。数値にできなくても比較できる部分が我々には存在しているのである。もし、我々がそれから逃れようとするなら軸を作らなければならない。相対化して考えるからそのような感情が生まれるのである。すなわち自らを誰かと比べなければよいのである。自らは生きているだけで素晴らしいのである。ただ、それは容易なことではない。自らの軸は作りがたいからである。それができれば全く苦労しない。

そのために自らの軸を作れる場所こそが雄弁会なのである。軸を与えてくれるサークルは多くある。しかし、自らだけの軸を雄弁会では作れるのである。本来的には自らの軸は自らの中にしかない。他のコラムに世界が混とんとしており寄る辺がないと述べる会員がいたが、寄る辺を自分に求めればよいのである。

とにかく、ここで述べたいのは以下である。

「皆、雄弁会に入ってくれ」

「それでも生きるために」 法学部三年 野村宇宙

生の意味について考えたことがあるだろうか。

我々はどこから来て、何者で、どこへ行くのだろうかと。きっと、誰しも一度は苦しめられた問いだろう。

自分は何のために生きているのだろうか。人間の生には一体何の意味があるのだろうか。この問いに対してそれなりに納得のいく答えは、恐らく自分で何とか見つけるしかない。

しかし、生の意味を見出し、それを信じ続けることは難しい。何故なら、この社会は困難と不条理、不確かさに満ちているからだ。貧困、格差、紛争、民族弾圧…。世界にはびこる不条理は、人間の生に与えられた価値を嘲笑い続けている。社会問題に苦しむ人々だけではない。そもそもこの世に、悩みや不満のない人間などいない。たとえ今幸せでも、10年後20年後も笑っていられるとは限らない。この世界ではあらゆるものが不確かだからだ。

きっと、この漠然とした不安は「存在論的不安」である。自らの存在が何によって確かであり、今後も確かであり続けるのかが分からない。だからこそ、生に希望を見出せない。意味を見出せない。たとえ希望を見出していたとしても、それは一時的なものに過ぎない。

そんな存在論的不安を抱えた人間の行き着く先こそ、「ニヒリズム(虚無主義)」である。無意味な生が永遠に。それはただ死んでいないだけの生であり、幸福な生とはまるで対極にある。

では、そうしたニヒリズムを克服するにはどうすればよいのだろうか。

この残酷な世界で、それでも自分は存在していていいと断言してくれるもの。自らの生に意味を、希望を与えてくれるもの。そんな「拠り所」が必要なのではないだろうか。人が生きる上で拠って立つ基盤、心の故郷が。

実際、世界を見渡すと多くの人々は自らの拠り所を求めている。その典型的なものが宗教である。人類の長い歴史を振り返っても、宗教のない時代はないと言って過言ではない。世俗の時代と言われる現代ですら、何らかの宗教を信じていることが世界の常識である。

「宗教」は拠り所として説明がしやすいので例にとったが、無神論者の多くも何らかの哲学や思想、人生観を信じている人がほとんどだと思う。拠り所を国家や地域などの共同体に求める人も存在するが、それは共同体の「物語」を信じているという点で広義の信仰だろう。「拠り所を外的なものに求めず、自分は自分の美学に従って生きる」という人も、やはり自分の美学を信奉しているとも言える。これらの事実は、人が拠り所を求める生き物だということを物語っている。

その上で、「何を拠り所とするか」が非常に重要だと思う。何故なら、拠り所はその人の考え方や、それに基づく行動を大きく左右するからだ。拠り所は規範性を帯びており、それを信じる者の内面に内的規範を打ち立てる(これは宗教をイメージすると分かりやすいだろう)。信仰心が強ければ強いほど、その信者は内的規範に従順な行動をとるようになる。これは、可能性とリスクの両方を秘めている。「正しい教えを広めるためには殺人をも厭うな」とする教えを忠実に守った者が聖戦に喜び勇んで参加することもあれば、「汝の隣人を愛せよ」という教えに従って愛の裾野を広げる者もいる。宗教に限った話ではない。金や地位、特定の親しい他者を拠り所として生きる人もいるだろう。しかし、そうしたものは時間とともになくなってしまう不安定さも抱えている。

信じているものは同じのはずなのに、人によって結果が異なる場合もある。同じ教えに従っているはずなのに隣人を愛する人もいれば、正義の名の下に異教徒を大量殺戮する人もいる。つまり、「何を信じるか」は勿論、「それに基づいてどう行動するか」も大切だということだ。もしキリストが16世紀に蘇り、サン・バルテルミの虐殺を引き起こした弟子たちを見たら何と言うだろうか。これもまた、宗教に限った話ではない。共同体を拠り所とする人間は、故郷とそこにいる人々を愛する人もいれば、他の共同体に属する人々を迫害する排他主義に傾倒してしまう人もいる。

話を戻そう。人が存在論的な不安を乗り超えるために拠り所が必要な以上、信仰の対象が必要である(ここでいう「信仰」は、広義の信仰である)。そして、信仰に基づいて内的規範が確立されていくはずだが、ここでいう内的規範は人生の中で再検証されていくべきである。人間が関係性の網の中に生きる以上、内的規範は他を害するものであってはならないからだ。

そうして、人との関わりや内的・外的環境の変化の中で再検証されながらも、自らの拠り所の確かさを固く信じる。そして、自らの生に意味を見出し、希望を持ち続ける。それは、不確かな社会で、理不尽な世界で、それでもなお生き続けるための原動力である。

「不合理だらけの世の中で」 文学部二年 杉田純

2020年の東京オリンピックに向け、屋内喫煙が全面禁止されそうな見込みだ。居酒屋でさえもその例外ではなく、喫煙可能なスペースに比例して喫煙者の人権は次々に縮小させられている。

もっとも、煙草は緩やかな殺人兵器であると言われてしまえばその通りなので喫煙者である私としてはぐうの音も出ないのだが。

煙草に限らず、世の中には不合理なものが数多く存在する。酒、ギャンブルなどもそうであろう。今回はそんな、人間が持つ不合理性の話をしよう。

酒も煙草もギャンブルも、それを排そうとする人の声はかしましい。そんなものは害悪でしかない、そんなものを楽しむなどまともな人間ではない。もはや一種のファシズムではないかと思えるくらいである。

彼等の言うことは間違っていない。むしろ正論なのだろう。私とて酒はともかく煙草やギャンブルを論理的に肯定しきることはできない。それらの人間に及ぼす影響と、わずかながらのメリット(それもごく一部の人間にとっての)を勘案するとそれらが不合理な存在であることはどうしても否定し得ない。

だが、酒も煙草もギャンブルも、その他人間に害悪である一面を有するものを否定する人はその先に何を見ているのだろうか、と私は気になってならない。換言すれば、不合理なものを完全に排することに成功した世界はどんな世界なのだろうか、ということである。

クリーンなことこの上ない、素晴らしい世界だと思っているのかもしれない。しかし、このような世界は私には「気持ち悪い」存在であるように思えてならない。なぜなら、完全に不合理を排した人間は人間じゃないし、完全に不合理を排した世界は人間の世界ではないと思うからである。

少々話が横に逸れるが、私は昔から言うなればスマートなエリートタイプのキャラクターが嫌いであった。例えて言うなら『ドラえもん』に登場する出木杉くんのような、非の打ち所がない、完璧なキャラクターにどうも何となく嫌悪感を覚えていた。今度は具体例が小説になって恐縮だが、金田一耕助のようなキャラクターがむしろ好きであった。ずばぬけた推理力がある名探偵だが、その見た目はみずぼらしいことこの上なく、仮に現実に存在すれば忌避する人が出てくるであろう。だが、そのようにどこか欠点と言おうか、不合理な面があるキャラクターの方がスマートエリートよりも人間臭く思えて好感が持てたのである。

不合理性というある種の不完全さがあるからこそ、人間は人間らしい存在でいられるのではないであろうか。無論、完全な状態というものは目指すべきものではあると思う。それを目指してきたからこそ、人間は幾多の発展を遂げることができた。だが、本当に不合理なものがなくなった時、そこにあるのは人間ではなく単なる機械なのではないか。

安楽死や尊厳死は是か非か?

出生前診断による「産み分け」は是か非か?

人工知能の発展が人間にもたらすものは何なのか?

私と同じように、不合理性が人間らしさだと思う人は世の中に少なくないと思う。でなければ、上に列挙したような議論は世の中に巻き起こったりしない。合理性のみを追求すれば答えは出しやすい。にもかかわらず、それに待ったをかける意見が出ること、その是非が社会全体で問われることがあるのはやはり合理性のみを追求することに人間が抵抗を覚えるからこそであろう。

私は人間や世界の不合理性を全面肯定はしない(別に煙草やギャンブルに一切制約が課されるべきではないなどとは決して考えていない)し、その不合理性に打ち克ち、常に完全な人間や社会を目指す営み自体は素晴らしいものだと思っている。しかしながら、合理性というものを追求するときに、不合理性があることによる人間らしさがあるということを決して無視してはならないと言いたい。そして、合理性を追求しようとする時、その果てにある世界はどのようなものなのかを人は一度考えるべきである。

「劣等」 商学部一年 堀川友良

雄弁会で活動することとなって半年以上になる。光陰矢の如しとはよく言ったもので、ここまでの雄弁会生活はまさにあっという間であった。あと数か月で一年を迎えると思うと感慨深いものがある。

振り返れば楽しい合宿や研究の面白さ、そして充実した弁論作成のことが昨日のように思い出される。酷寒の冬が終わり、雪が解け並木道に葉が茂るころには新入会員が入ってくることを考えると、これらの魅力について述べるべきなのかもしれない。

しかし、ここはコラムである。コラムでは読者が知りたいことではなく、私が述べたいことを述べても良いはずである。ただ、欲を言えば私の述べたいことが読者諸兄に寄与するものであってほしいとは願ってやまない。

雄弁会に入ってすぐ、私は今まで考えてこなかったことが多くあったことに気が付いた。自分にとっての重要な概念や理想とする事柄に対して。そして自らがそれらを人に伝える努力を怠っていたこと、伝える術を手に入れる努力を怠っていたことに。

恥ずかしながら自分が井の中の蛙であったことに気付いたのである。諸先輩方との論理力や知見の差はもちろん、同期に対しても多くの点で劣等感を強く抱いた。全く同じ人生ではないにしても生きてきた年数にそれほどの違いはないはずだ。それなのに自分は何故こんなにもできないんだろう。と。

私は多くの面で他の雄弁会員に劣っていると感じたのである。自らが劣っていると認識することはすぐにできた。それは彼我の活動の差を考えれば自分にとっては明らかに感じられたのだ。しかし、この感情を受けいれることはできなかった。雄弁会活動は充実した活動であるが同時に常に苦しかったし、つらかった。

雄弁会入会前の私は、自分の「話す」技術に自信があった。父も兄も母も話すのが上手く、その家族の一員である自分も当然話すことがうまいと信じていたからだ。だから弁論に関しては絶対の自信があった。実際、私は弁論の才能がないわけではなかった。自らの感情を演台で表現することに長けていた。大会で結果を残すこともできた。もちろん弁論を行ったのは自分がなんとか解決したい事象があったからだ。どうしようもないと嘆く人々の一助になれればと考えたからだ。しかし、その結果に満足感を覚えていたことは否定できない。前期の弁論大会が終わったその日、私は強い満足感、達成感を抱いていた。

しかし、それらの満足感や達成感は私の劣等感を埋めてはくれなかった。

雄弁会に入会を少しでも考えている諸兄に私が個人的に伝えたいことはこうである。

雄弁会の会員は優秀である。しかし、雄弁会で得ることが期待できるのは敗北の記憶ばかりである。挫折する経験ばかりである。苦しい経験ばかりである。つらい経験ばかりである。ただし、それらは全て分かたれたものなのだ。それぞれは別のことなのだ。私が覚えた満足感や達成感は私の心にある劣等感を解消してくれなかった。だが、それは当然のことである。満足したら、苦しんでいる事柄が消えるわけではない。苦しんだ過去が消えるわけでもない。成功体験によって失敗体験を新たな形に塗り替えられると論ずる弁士は多い。一面的には確かにそうなのかもしれない。だが、私は必ずしもそうであるとは思わない。それらは分かたれており、それぞれに価値を、意味を持っているからだ。それを決めるのは自分である。

アドラー曰く「劣等コンプレックス」と「劣等感」は区別すべきであると言う。「劣等コンプレックス」は自己と自己の理想との乖離の中で生まれるものであり、「劣等感」は他者との比較の中で生まれるものであるからだそうだ。また、「劣等コンプレックス」は後ろ向きだが「劣等感」は自らを前進させるための起爆剤であるという。自らがこうありたい、こうなりたいと願い行動することが自らの成長につながるのだ、と。しかし、私はその根幹は同じであると思う。雄弁会員に対する私の劣等感はアドラーの説くところの「劣等コンプレックス」であると同時に「劣等感」でもあるのだ。私は他の雄弁会員に嫉妬した。だからこそ前に進めるのだ。

「こいつのようになりたい」「俺もこれができるようになりたい」

この気持ちは私の劣等感の出発点だ。

「なんで俺にこれができないんだ」「あいつはあんなに簡単にできているのに」

これらの気持ちを同時に抱えるから辛くなるのである。苦しいのである。

しかし、だからこそもがくのである。私は懸命にもがいて、もがいて、もがきぬくことで前に進んでいるのだ。私はまだまだ未熟だが前に進むことは放棄していない。諦めていないのである。

これは私の苦しみである。度々、私の劣等感は私を雄弁会活動から遠ざけようとした。自分が傷つかないように、さまざまな理由で着飾って雄弁会活動から距離を取ろうとしたこともある。だからこそ知ってほしいのである。それに屈すれば前進はない。しかし、立ち上がればそれにさらに苦しめられる。屈して横たわっていた方が楽なのかもしれない。そこには多くの葛藤があるだろう。そこには十人いれば十人の答えがあるだろう。その中の一つである、私の答えは「それでも立ち上がり、駆け出さないといけない」である。ありきたりな答えだと思うかもしれない。だが、葛藤の中にあるものは誰かに理解してほしいと思っているのではないだろうか。これを実行したものが実際に一人でもいると思えれば私だったら気が楽になったと思えたのではないだろうか。そのように考えればこそここに記すのである。私の答えを誰彼構わず押し付けたいなどとは思っていない。しかし、「私の答えがこうだった」と伝えたかった。この苦しみを抱えた人に少なくとも私はこうだったのだと伝えたかったのである。ありふれた答えなのだろうがここに自分の思いを刻んでおきたかったのである。

徒然に筆を走らせこのようにキーボードをはじいてしまっているが、無自覚に新入生のためのコラムになっているのかもしれない。冒頭に新入生のためのコラムではないと記したが訂正させていただこう。私にとって、いや、新入会員だった私にとって最も大きな壁がそれだったのである。新入会員の中でもそれに苦悩するものは少なくないと思う。だからこそ新入会員がどんな選択をとるにせよ、同じ壁に相対した者として力になりたいと思うし、後悔してほしくないと願うのである。

しかし、それも新入会員が入ってこなければ発生しない事象である。このコラムの後に続くコラムでも新入会員に触れることがあるかもしれないが、一足先に伝えたいのが少しでも迷ったらとりあえず新歓コンパには来てほしいということである。

「墓標」 政治経済学部一年 早川和紀

年の瀬も押し迫る中、イルミネーションが煌々と街角を照らし、派手な広告がまばゆいばかりの輝きと共に目に飛び込んでくるようになった。

けれど所詮みんな作り物だ。どれほどカゴの中身を一杯にしてもそんなものは手に入らない。店員からいい顔をしてもらえる程度だ。店を出るとき、客にお辞儀をして背を向けた後の店員の顔を見てみるとよい。そこにはさっきまでの笑顔が作り物である証拠がはっきりと浮かび上がっている。そこに美しさはもはやない。虚空だけがそこにある。

美——古来より人類は美しいものを愛で、様々な美を見出そうとしてきた。花鳥風月、雪月花、山紫水明……、美しさを愛でる言葉は日本にも数多くある。生きることにおけるそれは純粋、だと僕は思う。純粋さ——例えば幼稚園で習ったような道徳。当たり前のことだがやるのは難しいこと。近年でも人々の心のどこかにはあるようだ。男気、などという言葉がはやったのも記憶に新しい。やはり筋の通ったことは美しく見えるようだ。

だが、美しいものは往々にして踏みにじられる。それも、美にとって切っても切り離せないものによって。純白の花は雨によってすぐにくすんだ色へと変わるように。若さは時間と共にいつまでも続かないように。純粋も同じだ。この世に生きる限り、何時とはなしに失われてゆくものだ。この世で純粋に生きることは難しい。それを阻むものは、人間の宿痾である醜さと、襲い来る運命である。

それでも美を求め続けようとした人もいた。醜さと運命に抗い、自分の生き方を以て社会に示し、さらには社会を変革しようとした人もいた。けれどこの社会では、自分の自由意志などどこにもなく、肯定することが求められる構造という正解がそこにはある。正解を逸脱してしまえばその世界から降りなければならない。それを変えるのに僕たちの人生はあまりに短く、あまりに無力だ。

これまで人類が歩いてきた道のりを紐解けば、そんな先人が死屍累々と折り重なり、所狭しと並んでいる。慟哭と怨念と、悔恨の念が風塵の中に巻き上がる。どれほどの血と涙が流されてきたのだろうか……。その輪廻の中で多くは逃れられぬ運命と闘い続けてきた。その多くは名もなき人々で、いつどこで生きていたのかもわからない者ばかりだ。誰にも知られず、何も残せずに死んでゆく。今もそれは変わらない。

かつては命を賭してまでこの思いと向き合った若者もいた。たとえ自分が

もし一人で美を求め続けたとしても、社会では孤立してしまう。人間は社会なしでは生きられない。己の信ずるところを貫こうとして、孤高を愛し、孤独をどれほど好もうとも、それで生きてゆけるほど人は強くない。すぐに気づいてしまうだろう。自分が信念を貫こうとしても一人では何もできないんだ、と。羞恥と無力感、そして孤独に苛まれ、社会に背を向けた落伍者でしかない自分が見えてしまう。純粋を愛する者は、自分の愛したものが見せる世界の終末に耐えきれなくなってゆく。一方、純粋への愛を捨てて己の信念を曲げたとしても、進んだ先に待っているものは、虚構の成功と、純粋の死でしかない。それならば心を殺すことはできない。美を失うことはできない。これではもはや生きる事は美たりえないとしか言えなくなる。美を求め続ける限り、この世にいることはできなくなる。ひっそりと、誰にも知られず、消えてゆけばいい。美を永遠にするにはそれしかない、それしか……。日本ではかつて桜花のように散る、とでも言ったことだろう。そうすれば肉体はなくなれども、精神は守られるのだ、と。

かつて純粋を求め続けた者はその多くが自らの生を自らの手で断ち切ってその思いに別れを告げた。ただ、一つ思うことがある。純粋の向こうに、永遠の美を見たとしても、それが単なる幻だったとしたら……、虚構を否定しながら幻影を追いかけているだけだったのだとしたら……。そうして精神を守ったとしても、何事もなかったかのように地球は回り続けるだろう。自分が生き死にすることなど世界にとっては何の意味もないことなのだ。美を愛し、純粋に生きようとする思いと、今にも訣別せんとする自分が見える。僕が筆を執ったのは、そんな思いを少しでも書き留めておこうと思ったためだ。この世にあって、美というものに人生をかけようとしたバカがいたんだと、そう思ってくれれば本懐だ。

美を語るには人間という存在は卑小すぎる。生まれてしまった以上、僕らは美を愛してはならないのかもしれない。僕らがどんなに永遠を求めても、無情にも時は移ろう。そこにどんな意味があったとしても、どんなに綺麗で、どれほど成功を収めても、めぐる季節の中で、すべてのものは滅びへと向かってゆく。美しく着飾って街を歩く人々も四半世紀という時を経ればそうではなくなってしまう。栄誉栄華を極めたとしても、長くは続かない。人々が去った後に残るのは、数多の墓標ばかりだ。僕らは、実は墓標の立ち方に純粋を見出しているだけなのだろうか?

純粋が葬り去られた世界に何があるのだろう?忙しい毎日の中で、探し求め、考え続けることをやめてしまった言葉。分からないはずのことを、分かったような顔をして語る者達。そしてその言葉を、ただ記号として消費するだけの人々。

目のやり場を失って、道端に視線を落とすと、虚ろな面持ちをした人々の姿が目に飛び込んでくる。震える手でたばこに火をともす人、安酒を片手にしゃがみこんでいる人……。彼らは何を思い、何をこの虚空の中に見ているのだろうか?きっと彼らは紫煙の中や、宵の酒に、ひと頃の輝きを幻と見ているのだろう。

僕は救いを求めてその場から立ち去ろうとする。何かから逃れるかの如く街に流れる音楽に耳を傾ける。この思いを誰か歌ってはしまいか、と。けれど聞こえるのは空疎な言葉の羅列ばかりである。どこか遠い世界の出来事のようだ。

道端に広告が打ち捨てられていた。そこに写っているモデルの、微笑みの中の刹那のきらめき。もう二度と戻らない時と共にセピア色に変わってゆく。僕だっていつまでも

「ヒカリアレ」 政治経済学部二年 南井暉史

天皇陛下の生前退位(これはメディアの造語であって正しくは譲位である)がここ最近話題になっている。これに関連して今後の皇室の在り方や天皇陛下の公務の在り方に関する議論も活発になり、今年は天皇という存在そのものに注目が集まった年ともいえる。

そもそも天皇とは、天照大御神の末裔であり、初代の神武天皇から現代に至るまで125代に渡って基本的に男系男子(過去には男系の女帝もいた)で継承されてきた存在である。8世紀初頭に成立した「古事記」には、神代から第33代の推古天皇までの歴史が書かれている。神代は日本の神話であって、歴史的な事実ではないうえ、十数代までの天皇は実在が疑問視されている。

ではなぜこのような歴史が作られたのか。その理由の一つに、天皇による統治の正統性を示すことが考えられる。世界各国の王や皇帝が支配の正統性を示す必要があったのと同じように、日本でもそれが求められたのではないだろうか。古代の日本はアニミズムであり、樹木や岩などに神が宿っていると考えられていた。そんな中でも、お天道様などと呼ばれる太陽の神は別格であった。だから日本では、天皇を太陽神である天照大御神の末裔と位置付けることで、その支配の正統性を説明しようとしたのである。

太陽を特別視し、信仰するのは日本だけではない。ギリシャやエジプトの神話には必ず太陽神が出てくるし、世界中様々なところに太陽への信仰は見られる。私たち個人にも、初日の出や山頂からのご来光など、太陽をありがたがる習慣がある。

(初日の出、筆者撮影)

太陽はなぜこれほどの信仰を集めるのだろうか。それはその光でくまなく大地を照らしてくれるからである。旧約聖書の一節にこのような言葉がある。

神は言われた。「光あれ。」すると光があった。

――創成記1章3節

これは、神が世界を作る場面において放った言葉である。それ以前の世界は暗い闇が大地を覆っていたのだが、神のこの一言によって地は光に照らされ、明るくなったのである。

ところで、私は最近あるアニメのオープニング曲にハマっている。その一節を以下に示そう。

光あれ 行け 影と歩幅合わせ

己と戦う日々に幸あれ

歪曲(まが)らず屈折(くっ)せず 理想を追い続ける

その覚悟を「光」と呼ぼう

――「ヒカリアレ」BURNOUT SYNDROMES

私がこの曲にハマったのは、光あれ、というフレーズのもと、アップテンポで熱くなれるところが気に入ったのが理由である。しかし、それ以上にこの曲は私に訴えかけてくるものがあった。

我々雄弁会員は皆、社会変革を志している。そうでない人でも、何かをしたい、変えたいという思いはあるのではないだろうか。この社会変革とは、当たり前だがそう簡単なことではない。社会を変えるといっても、まず自分に勝たなければならない。

人間は、常に欲望に晒されている。そして人間は、楽なほうへ流れたいと思う。現代はゲームや飲み会、様々なイベントのように楽しいことは山程ある。翻って、社会変革とは一般的に針の穴に糸を通すよりも困難な事業であり、多くは苦労を伴うものである。楽なものを志向する自分と戦うというのは、非常に難しいことである。上の歌詞にある理想を追い続ける覚悟とは、自分に打ち勝った先にあるのではないだろうか。

もし自分に勝てたとしても、社会変革には大きな壁が待ち構えている。それは社会という非常に大きな集団である。何億何万といる知らない人にひたすら働きかけ、社会を変える。これは膨大な手間と時間、そして苦労を伴うだろう。おそらく自分一人ではどうにもできないと感じるかもしれない。

人間は一人では何もできないちっぽけな存在だとよく言われる。殊に日本では同調圧力、空気を読むなどの文化があり、異端者は村八分にされ、嫌われる。「出る杭は打たれる」という諺は、日本社会を的確に表しているといえるだろう。一人目立つのは良くない。一人では何もできない。これは本当だろうか。答えは否である。

歴史上、異端者は確かに嫌われてきた。しかし、多くの偉業を成し遂げたのもまた、その異端者なのである。アインシュタイン然りキング牧師然り。そもそも異端者という言い方自体が、多くの無関心な人間による嫉妬にまみれたレッテルである。

たった一人の個人の、とても小さな光であっても、その光で周囲を照らし、最終的にそれによって全体を明るく照らすことは、可能である。これは聖書に載っている、神にしかできない奇跡ではない。なぜなら、これまで社会を変革してきた偉人たちは、たった一人から始めて社会を変革しているからだ。

光に広大な地を覆う闇を晴らす力があったように、理想を追い続ける覚悟という名の光には、大きな社会というものを変革していくだけの力がある。そして人間は、その偉業をなすことが可能である。

人間は、楽なほうへ流れたいと思う。しかしその人間は、楽なものを捨てて、苦しみや困難に立ち向かうことができる。それはなぜか。それは、苦しみを超えたその先に、幸せが待っていると信じているからに他ならない。

このコラムの終わりに先程の歌のサビを記しておこう。

光あれ

行け 闇を滑走路にして

己の道を敬虔に駆けろ

光あれ

一寸先の絶望へ

二寸先の栄光を信じて

――「ヒカリアレ」BURNOUT SYNDROMES

社会変革。その前には絶望が待っているかもしれない。しかし、我々はその目標を達成するという栄光のために今日も奮闘する。全ての社会変革者に対し、最後にこう言おう。光あれ、と。